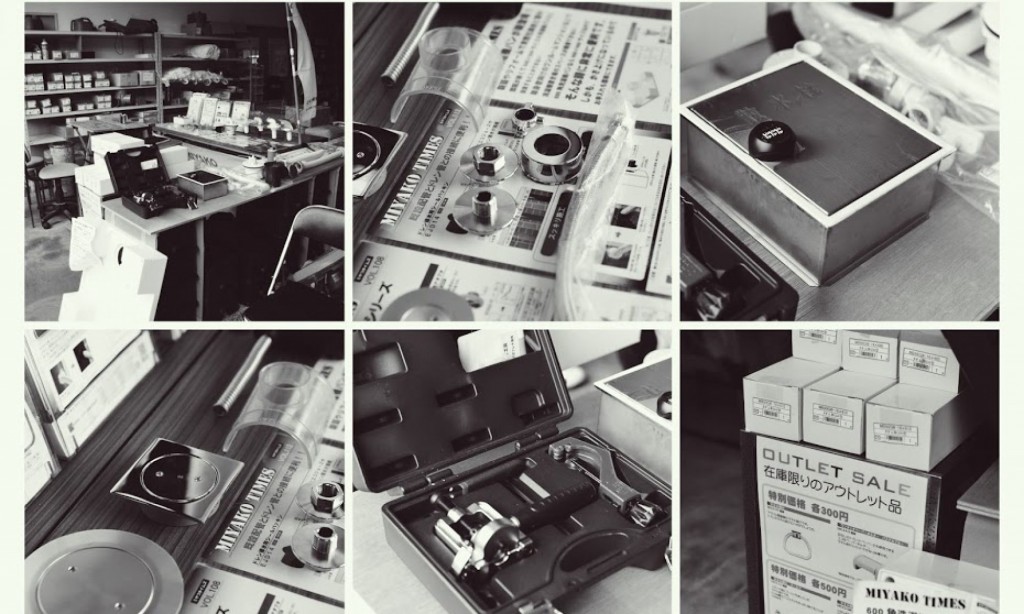

金子商会でお取り寄せ可能です。

価格

| サイズ | 製造番号 | 品番 | 価格(円) |

|---|---|---|---|

| 75 | 204889 | MG-C_75K | 3,000 |

| 100 | 204897 | MG-C_100K | 3,200 |

| 125 | 204919 | MG-C_125K | 4,100 |

| 150 | 204927 | MG-C_150K | 5,300 |

| 200 | 204935 | MG-C_200K | 12,250 |

■特長■

- ・小用水路からほ場への配水に用に。

- ・構造装置が簡単で故障がありません。

- ・合成樹脂(ABS)製で耐蝕・耐熱・耐寒・耐光性が良好です。

- ・取り付け、取り扱いが簡単でどのような場所にも御採用いただけます。

- ・通水量は開口調節により自由に調整できます。

- ・接続管(VP・VU管)を使用して延長可能です。

お取り寄せ商品になります。

東栄管機 https://toeikanki.jp/contents/productDetail.cfm?cid=45&tid=370

農業資材 田んぼ あぜ板 アゼ板 アゼ波